[트래블바이크뉴스=이혜진 기자] 대학로는 왜 대학로일까. 과거 서울대가 있던 곳이기 때문이다. 조선의 유일한 대학인 성균관과 일제시대의 경성제국대학도 이곳에 있었다.

지난 2일 찾은 대학로는 대학의 거리인 동시에 근대 건축물의 향연장이었다. 이날 대학로에서 한국 최초의 건축가 박길룡(1898~1943)이 설계한 예술가의 집(옛 경성제국대학 본관, 사적 278호)과 ‘국가 건축가’로 불린 김수근(1931~1986)의 아르코미술관 및 예술극장 그리고 공공일호(옛 샘터사옥)를 둘러봤다. 또 김수근의 제자인 승효상(67) 국가건축정책위원회 위원장이 20여 년 전 설계한 쇳대박물관을 살펴봤다.

가장 먼저 들른 곳은 공공일호(샘터 옛 사옥). 올해로 41세다. 지하철 4호선 혜화역 2번 출구를 나와 고개를 돌리자 담쟁이넝쿨로 둘러싸인 건물이 보였다. 김수근은 당시 건축주였던 고 김재순 샘터 창업자에게 건물을 완공한 후 넝쿨을 심으라고 권유했던 것으로 알려졌다. 준공과 동시에 심어진 넝쿨은 이날 무더위에도 건물에 단열 효과를 선물했다. 오후 늦게 석양빛을 받으면 장관일 듯하다. 앙상한 가지만 남은 겨울에 와도 매력 있을 터. 오래된 붉은 벽돌이 주는 낭만은 덤이다.

건물 1층엔 필로티 구조(1층에 기둥을 세워 공간을 둔 형태)로 비어 있는 공간이 눈에 띄었다. 사람들은 이 공간을 통로 삼아 대학로의 안팎을 드나들었다. 뜨거운 볕이나 소나기를 피하기 좋아 보인다. 약속을 잡기에도 알맞은 공간이다. 대학로에서도 특히 비싼 땅을 공공 영역으로 내준 옛 건축주의 진심을 느꼈다. 젠트리피케이션에 신음하는 오늘날 대학로에 묵직한 질문을 던지고 있다.

이곳은 과거 서울대 문리과대 터였다. 서울대 홈페이지의 ‘서울대학교 60년사’에 따르면, 1973년 땅의 새 주인이 된 한국토지주택공사는 이 부지에 80평짜리 집이 들어서는 아파트를 짓겠다고 발표했다. 그러나 김재순과 김수근 등 이 계획에 반대하는 사람들이 많았다. 결국 1975년 건설부(현 국토교통부)는 관련 계획을 취소했다. 대신 샘터 옛 사옥과 더불어 아르코미술관(옛 문예회관 전시장)과 예술극장(옛 문예회관 공연장)이 생겼다.

이어 찾은 아르코미술관과 예술극장도 샘터처럼 붉은 벽돌로 지은 모습이었다. 마찬가지로 김수근의 작품이다. 그는 이 건물을 지으면서 “건축은 빛과 벽돌이 짓는 시”라고 말했다고 한다. 실제로 불규칙한 벽돌장식이 선명한 그림자와 각을 이루는 장면은 마치 한 편의 시처럼 느껴졌다. 상자를 이리저리 쌓아 놓은 듯한 건물은 때가 묻은 벽돌과 ‘예술은 삶을 예술보다 더 흥미롭게 하는 것’이라는 글씨 조형물, 외벽에 걸린 공연 안내 플래카드가 더해져 대학로와 자연스레 어우러졌다.

특히 아르코 미술관은 건물의 앞뒤와 가운데를 유리면으로 터 앞쪽 마로니에공원과 뒤쪽 낙산이 서로 통하게 지었다. 또 이곳엔 특별한 입구가 없는 대신 한옥의 마당과 같은 중앙 공간을 통해 반지하의 1전시관, 복층의 2전시관, 1층 소갤러리 그리고 2층 아틀리에 등 어디로든 이동할 수 있게 만들었다. 공공일호와 아르코 미술관 모두 건물 구조에서 건축가의 철학을 느낄 수 있었다.

마로니에공원 남쪽으로 가 박길룡이 설계한 예술가의 집에 도착했다. 1931년 준공된 이곳은 옛 경성제국대학의 밝은 갈색 스크래치 타일을 그대로 유지해 중후한 느낌을 주었다. 독특한 촉감이 인상적이었다. 중앙의 포치(출입구의 바깥쪽에 튀어나와 지붕으로 덮인 곳)와 완만한 곡선 벽면 등은 우아함을 자아냈다. 건물 지붕은 경사를 두지 않고 외관도 장식하지 않았는데, 이는 1930년대를 대표하는 건축양식이었다. 당시 일본인 주거지역이었던 용산구 후암동에 지은 문화주택들도 평지붕으로 지어졌다.

일제가 서구를 모방해 유통시킨 이 같은 건축 양식은 한때 ‘짝퉁’ 취급을 받았다. 하지만 예술가의 집은 근대 건축물로 가치를 인정받아 2010년 사적으로 지정됐다. 과거 주택공사가 당초 계획대로 이곳을 아파트 관리사무소로 바꿨다면 서울의 중요한 문화재를 잃어버릴 뻔했다.

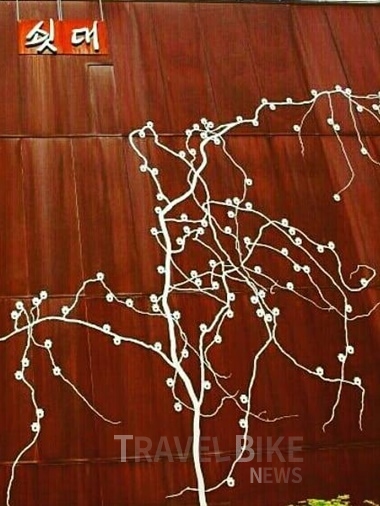

예술가의집에서 안쪽으로 3분만 더 걸어가니 쇳대박물관이 나왔다. 창문 없는 갈색 건물이 답답하기보다 미니멀리즘을 떠올리게 했다. 승 위원장이 16년 전 만든 곳이다. 한국관광공사 홈페이지에는 이곳이 주요 전시품인 자물쇠를 모티브로 설계했다고 나와 있다. 국립현대미술관 홈페이지에 들어가면 15분의 1 크기로 영구 소장 중인 박물관 미니어처 사진을 볼 수 있다. 국내 박물관 중 국내외 건축학도가 가장 많이 들르는 곳으로 정평이 나있다.

이곳은 대학로의 하나뿐인 박물관이기도 하다. 철물점 점원이었던 최홍규 관장이 평생 모은 5천여 점의 소장품을 감상할 수 있다.

한편 쇳대박물관에서 10분만 언덕길로 올라가면 이화동이 나온다. 600여 년 역사를 품은 낙산성곽 아래에 자리한 마을이다. 광복 이후 주민들의 생활상이 고스란히 남아있어 근대 유물의 보물창고 같은 곳이다.